Depuis quelques années, il n’aura pas échappé au regard de certains que le cinéma colombien se signale par une certaine assiduité. Des sélections régulières dans les plus importants festivals, des sorties plus fréquentes sur nos écrans et une série de noms inconnus dont nous espérons qu’elle s’étendra alors que certains déjà nous deviennent plus familiers : Oscar Ruiz Navia, Rubén Mendoza, Juan Andrés Arango… et plus encore pour le public nantais, Nicolás Rincón Gille, le réalisateur de Los abrazos del río, notre première Montgolfière d’or colombienne. Prenant appui sur l’émergence en 2003 d’un système complet de mesures de soutien au secteur venu combler un vide long d’une dizaine d’années, le cinéma colombien semble en capacité de se donner désormais un horizon. La production cinématographique locale a pu dès lors prendre le chemin de la pente ascendante, en nombres certes, mais résolument sur un plan qualitatif où elle semble aujourd’hui en mesure de tutoyer les évolutions d’autres pays d’Amérique latine jusque là précurseurs comme l’Argentine, le Mexique et plus récemment le Chili. Cette nouvelle vitalité du cinéma colombien s’accompagnent de regards qui nous semblent aujourd’hui changeants et sans compromission sur les réalités du pays, sur cette évolution que certains économistes qualifient parfois de « miracle économique colombien ». Le jeune cinéma affirme aujourd’hui une volonté d’abolir, ou de franchir au moins, certaines frontières intérieures. Les films paraissent s’écarter plus souvent des villes comme poussés par un désir de renouer avec une extraordinaire richesse humaine, culturelle, et la géographie d’un pays tenu entre Andes et Amazonie et serti par deux façades littorales pacifique et caraïbe. A contre-pied d’un exotisme de circonstance, le jeune cinéma colombien cherche avec une farouche volonté à dépasser l’image chaotique et violente du pays, à dissiper les divisions passées (politiques, régionales, morales, raciales) en intégrant les dimensions imaginaires de ses identités multiples. Un façon pour le cinéma d’être de son temps et de projeter cette diversité ontologique de la Colombie comme une perspective éclairante (La Playa, La Barra, Los Hongos). Cette attention soutenue et ouverte à ce qui (a) fait le pays participe et traduit dans une période de changements importants une transformation de la conscience sociale colombienne. Aussi nous nous avons voulu parallèlement nous demander si cette situation du cinéma contemporain trouvait à s’inscrire dans une généalogie ? S’il y avait eu, à distance, dans l’histoire cinématographique accidentée et mal connue de ce pays, des signes avant-coureurs, que nous pourrions être tentés d’identifier, de reparcourir et de rapprocher des ambitions et propositions actuelles. Rassemblant courts et longs-métrages métrages, films de fiction et documentaires, les trente-trois films de ce programme représentent le plus large panorama de cinéma colombien jamais montrés à l’étranger.

Faire du cinéma en Colombie aura toujours été un défi pour ceux qui s’y sont aventurés et l’histoire du cinéma national est irrégulière, faite d’à-coups, de soubresauts, se caractérisant par une discontinuité qui met à l’épreuve toute tentation d’en faire un récit cohérent. On prendra pour exemple symptomatique de ces rendez-vous manqués du cinéma colombien avec l’histoire que sa plus longue période de silence commence ironiquement en 1928, année où s’opère à l’échelle du monde un basculement progressif vers le parlant. De cette date à 1940, soit une période de douze ans, aucun long-métrage de fiction d’expression colombienne ne sera réalisé dans le pays. Et lorsqu’au sortir de cette période quelques ambitions se manifestent et que l’état (en 1942) encadre une loi visant à soutenir et solidifier l’industrie cinématographique nationale, la Colombie ne dispose ni des moyens financiers privés nécessaires, ni des compétences ou des infrastructures techniques pour prendre un réel nouveau départ. La conséquence en sera que la domination du cinéma nord-américain n’est plus contestée que par les productions mexicaines et argentines qui atteignent simultanément leur premier âge d’or. Après quasiment un demi-siècle de relative accalmie, la Colombie va plonger en 1948 dans une guerre civile terrible appelée « La Violencia » qui fera plus de 300 000 morts (2% de la population). Cet épisode traumatique de l’histoire colombienne est déterminant pour la compréhension de l’histoire récente puisque les conflits internes d’aujourd’hui s’y originent. El río de las tumbas (1965) de Julio Luzardo, dont l’écho étonnement porte jusqu’à Los abrazos del río, Canaguaro (1981) de Dunav Kuzmanich, Cóndores no entierran todos los días (1984) de Francisco Norden – le premier film colombien présenté à Cannes – , font diversement retour sur cette période dramatique. Dans un contexte aussi instable, comment le cinéma pouvait-il trouver un terrain plus favorable à son développement ? Notre programme revient néanmoins sur deux films de la période en ce qu’ils esquissent deux voies et tentations bien distinctes du cinéma d’alors. Le premier film, de 1954, est une œuvre collective d’inspiration surréaliste qui peut également être vu de nos jours comme un document historique précieux. Co-réalisé par Luis Vicens qui fondera la même année la Filmoteca Colombiana, le journaliste et écrivain Álvaro Cepeda Samudio, la grande figure de la peinture colombienne du XXe siècle Enrique Grau Araújo, et Gabriel García Márquez qui alors écrit régulièrement des critiques de films pour le journal El Espectador, le film atteste d’un intérêt marqué our le cinéma par l’élite intellectuelle colombienne de gauche. Elle est, on s’en doute, très frustrée par la situation. De son côté, El milagro de sal réalisé par le mexicain Luis Moya Sarmiento, recruté par le producteur et publicitaire « antioqueño » Antonio Ordóñez Ceballos, souligne une volonté d’intégrer à un cinéma destiné au grand public des motifs forts de la réalité colombienne.

Indissociablement et de manière pernicieuse, les violence civiles ou militaires, urbaines ou de guérilla, puis au début des années 80 le trafic de drogue et les désordres sociaux provoqués par des inégalités persistantes et profondes, renforcent une image négative du pays. Le cinéma comme le peuple auquel il se destine potentiellement semble pris en otage d’un contexte durable et inextricable. Pourtant la fin des années 60, où l’esprit contestataire et libertaire s’étend à une large partie du continent sud-américain en prenant des formes les plus variées, d’autres visions cinématographiques se forment en Colombie. Plus artisanales, moins industrielles, portées par une forte détermination documentaire, nous en appréhenderons ici les deux principales polarités. Le regroupement générationnel de quatre fortes personnalités, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Ramiro Arbeláez, et le météorique et génial Andrès Caicedo (disparu à 25 ans et considéré comme une des figures les plus marquantes de la littérature colombienne) font de Cali le centre du cinéma colombien. Cinéclubistes passionnés, rédacteurs engagés de la revue Ojo al Cine (1974-1977), ils prolongeront d’abord, dans une série de films documentaires, la forte et novatrice attention portée aux réalités sociales que manifestaient déjà les écrits de Caicedo. Collaborant sur certains projets, réalisant séparément leurs propres films, Carlos Mayolo (1945-2007) et Luis Ospina tirent le cinéma colombien dans des registres transversalement expérimentaux, documentaires, fantastiques, archivistiques. Le couple Marta Rodríguez et Jorge Silva développe de son côté une œuvre documentaire singulière et inédite dans le contexte colombien. Sur la base d’une solide réflexions théorique dans le champ ethnographique et sociale, les films (ici Chircales, Planas : testimonio de un etnocidio, Campesinos) ont la particularité de ne jamais séparer le regard posé sur le présent d’un réflexe de mémoire historique.

Assurément, l’école de Cali et le cinéma-direct dans sa version revisitée par le couple Rodríguez y Silva ont constitué de véritables points d’ancrage, des repères importants pour la génération des cinéastes d’aujourd’hui. Plus essentiellement encore, ces œuvres dont les qualités sont aussi à percevoir sous le jour d’une intéressante complémentarité ont été parmi les rares capables de s’inscrire dans la durée, de dessiner par elle-même la probabilité d’une histoire de cinéma. Marta Rodríguez comme Luis Ospina tournent désormais depuis quarante ans.

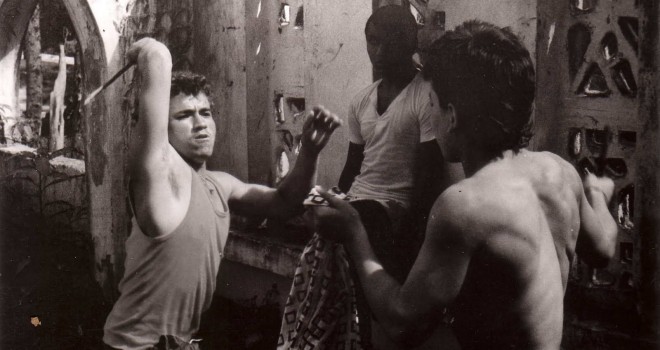

A la charnière de la période contemporaine, les films emblématiques de Victor Gaviria (Rodrigo D. no Futuro et La Petite marchande de roses) ou La boda del acordeonista de Luis Fernando « Pacho » Bottía comptent parmi les réussites d’une première véritable politique de soutien au cinéma. A sa création, FOCINE (Compañía de Fomento Cinematográfico) a eu pour mission d’administrer un fonds d’État destiné exclusivement au financement de l’industrie cinématographique. Entre 1976 et 1993, cette initiative stoppée pour des raisons établies de corruption, a permis de produire près d’une trentaine de longs-métrages et de plus nombreux courts encore. On peut sans doute la considérer comme une première action déterminante et le préalable incontournable de la relance de 2003. Surtout, cet engagement formel, institutionnel, aura permis d’inscrire durablement la situation du cinéma colombien dans le débat politique et de considérer qu’il avait un rôle artistique, culturel, éducatif et patrimonial à jouer dans un pays où les discours semblent résolument tourné vers l’avenir.

Garras do Oro (1926) de P. P. Jambrina (il s’agit d’un pseudonyme), le plus ancien film de ce panorama, raconte la séparation historique de Panama de la Colombie (1903). Une amputation que le film tourne en charge anti-impérialiste contre les Etats-Unis. Un siècle plus tard, le cinéma colombien s’il ne concède pas trop vite aux tendances arty et bienséantes du world cinéma, semble en passe d’affirmer une ardeur suffisante pour devenir un des plus légitimes ambassadeurs de la vie intellectuelle et artistique du pays.

Jérôme Baron