L’ouverture de Maya Darpan (1972), le premier film de Kumar Shahani, celui qui le révéla comme cinéaste de l’« autre voie » comme on disait alors, est éclairante. Sur le générique, le son d’un train, comme si le film nous conduisait en aveugle vers cet endroit où il commence, vers son geste de cinéma. En quelque sorte un plan Lumière d’un autre âge ; le cinéma a plus d’un demi-siècle d’existence mais il lui reste du chemin à parcourir, des territoires à explorer. Et il lui en reste encore au moins autant à faire pour s’affronter à la démesure d’une Inde dont la jeune indépendance a pour fondation des structures sociales et spirituelles aussi évolutives que lointaines et durables. Déjà le train du film nous fait pénétrer, par une succession de travellings aux échelles de plan variées, soutenue par le chant d’une femme, à travers le dédale labyrinthique d’une belle haveli décadente. Bientôt, nous y découvrons Taran, la jeune femme de la maison, errant sans complainte dans son propre domaine. Chez elle assurément, mais comme étrangère, en attente. Elle déambule, laconique. Et plus nous l’approchons, plus nous mesurons ce qui se refuse à elle comme dans une sorte de creux où l’émotion fait son lit.

Des films de Kumar Shahani, comme de certains de ses contemporains dont Mani Kaul (auquel nous rendions hommage en 2011) ou Shyam Benegal, on a pu écrire et dire qu’ils étaient obscurs, inaccessibles, formellement influencés par les cinémas européens. Kumar Shahani prêtait plus facilement le flanc à ces critiques, du fait d’avoir étudié en France et assisté Robert Bresson sur Une femme douce (1968). Il avait aussi été l’élève de Ritwik Ghatak, dont on sait la distance avec ce qui faisait l’ordinaire du cinéma populaire indien, alors que ce peuple était précisément l’objet, la question centrale d’une œuvre poétique et iconoclaste, autour de laquelle chaque film apportait une contribution différente, comme pour renforcer la vitalité du cinéma. Les réserves formulées à l’égard de Kumar Shahani disent au moins la nouveauté introduite par Maya Darpan, son avènement inattendu, comme pour les films suivants du cinéaste dans le paysage cinématographique indien. Ses films visent en premier lieu à neutraliser la vocation du cinéma à n’être qu’un divertissement, sans nier pour autant sa dimension de spectacle, c’est-à-dire d’expérience singulière.

Lire la suite

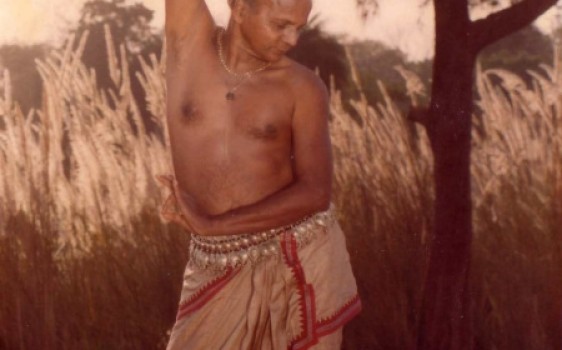

De la modernité, on a pour habitude de penser qu’elle s’oppose à la tradition, et dans l’art qu’elle interrompt un régime classique de représentation. Des grandes œuvres modernes de l’histoire du cinéma (Godard, Straub-Huillet, Syberberg, Pasolini, Oliveira… et de façon intermédiaire avant eux Bresson, Rossellini ou les derniers films de Dreyer) nous serons tentés de dire le contraire exactement. Celle de Kumar Shahani nous offre une remarquable opportunité d’insister sur la façon dont elle accueille et renoue avec cet ancien qui n’est jamais encore passé, en Inde plus visiblement qu’ailleurs, pour le redisposer, en interroger les vies dans le présent, les permanentes virtualités et les beautés fondatrices. Il en va ainsi du rapport essentiel de son cinéma avec d’autres arts : la danse (Bhavantarana, 1991), le chant (Khayal Gatha, 1989) et la musique (Bamboo Flute, 2000). On le sait, la musique, le chant et la danse ont la part belle dans le cinéma indien. Ils s’y inscrivent dans les évolutions du cinéma commercial comme la marque d’une tradition culturelle et sociale fédératrice, mais disent aussi ce continuel va-et-vient entre les attentes de l’Inde moderne et ses fondations mythologiques. Dans l’œuvre de Kumar Shahani, il s’agit moins de les ingérer, de les assimiler, quel que soit le génie du cinéma indien en la matière, que de découvrir des points d’intersection entre le médium du cinéaste et des pratiques qui ont leur histoire propre et leur esthétique. Une esthétique de la rencontre alors, du côtoiement ? Oui, en quelque sorte. Mais surtout une intention théorique a minima de sonder, à travers les moyens spécifiques du cinéma, la transcendance d’une émotion qui préexiste à l’acte de filmer. Comment filmer la danse ? Que se passe-t-il quand on la filme ? Que voit-on ? Et que ressentons-nous ? Qu’entend-on depuis le film qui nous traverse et témoigne de la présence d’un musicien et du son produit par son instrument ? D’où ce son vient-il vraiment ? Quelle histoire nous raconte-t-il ? Ainsi la rencontre est aussi parfois une confrontation, elle prend différentes tournures, et le film est la trace de cette expérience, de ce voyage qui se trame aux points d’intersection entre deux mondes. Il faut se laisser aller à ces expériences qui font spectacle au sens fort du terme, elles sont plus souvent sensorielles qu’intellectuelles. Et sur ce point, il y a sans doute un malentendu originel sur la visée du cinéma de Kumar Shahani qui, sans jamais opposer la forme et la pensée ou établir de hiérarchie entre elles, les distingue. On sera d’ailleurs tenté d’y voir une préoccupation partagée avec Ghatak.

La circularité du cinéma de Kumar Shahani, ses modalités répétitives, qui insistent aussi sur d’infimes différences, confèrent à la matière cinématographique sa musicalité propre. Elle s’inscrit dans chaque film comme une ondulation sous-jacente, presque ontologiquement, où le temps du cinéma se rappelle à l’ordre des cycles et au rituel. Cette dimension réflexive éclaire sur sa vision de l’art dans sa relation aux activités humaines les plus quotidiennes, profanes comme sacrées. Elle est une parmi d’autres. Le cinéma agit comme un fil variablement tendu entre les niveaux de réalité que les amples mouvements de caméra révèlent dans leurs étirements, leurs tensions, et leurs ruptures.

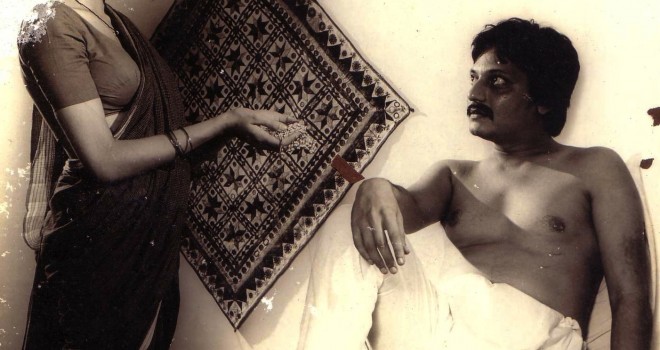

Ces aspects sont particulièrement repérables dans Kasba (1991) et Tarang (1984) qui différent pourtant par le style mais embrassent aussi un fond plus directement social, historique et politique. Ils se rejoignent néanmoins sur le registre d’une ambition romanesque et mélodramatique, voire, pour le second, épique. Comme dans Maya Darpan, le monde, rural ou industriel, semble figé par l’inertie des résistances structurelles d’une société patriarcale et quasi-féodale sur la voie d’une décadente agonie d’un côté et, symétriquement, par l’incapacité des forces progressistes à passer du discours aux actes puisque, là encore, le pouvoir se vit et s’exerce. Dans ce contexte, les relations d’autorité, de contrôle économique de la structure familiale ou d’un rôle par tradition ou statut social dévolu à chacun, sont reposées en même temps qu’elles se fissurent sous nos yeux. Ces microcosmes, aliénants, méticuleusement décrits et observés, révèlent le poids d’une inertie qui réfrène les personnages dans leur désir de trouver la voie d’une émancipation salutaire, qu’elle soit sociale, politique ou morale. Là encore, Kumar Shahani revisite un registre de la culture populaire, le poussant dans ses retranchements les plus attendus pour mieux le transcender (on chante et on danse dans Tarang) ou le distancier, versant brechtien, dans Kasba.

Cette brève et trop furtive présentation ouvrira, je l’espère, à l’étonnante densité d’une œuvre dont l’attribut majeur est de ne pas considérer comme réglée la question de la fonction et des possibles du cinéma. Kumar Shahani n’a eu de cesse de le faire et de le penser, et nous aurons plaisir à cheminer avec lui qui a fait de son expérience le principe d’une pédagogie décloisonnée.

Jérôme Baron