Lorsqu’on s’interroge sur les signes et expressions d’une culture noire américaine, une évidence s’impose à tous : le rayonnement universel des musiciens noirs et leur contribution essentielle à l’histoire culturelle des États- Unis et à son industrie du spectacle. De Sidney Bechet et Duke Ellington à Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald, d’Aretha Franklin à Otis Redding, de Marvin Gaye à James Brown jusqu’à Lee Fields, de John Coltrane et Miles Davis à Albert Ayler, Monk, Parker et Archie Shepp, de Prince ou Public Enemy jusqu’aux rois de la pop Beyoncé et Michael Jackson… nous pourrions étendre à loisir l’envergure de cette liste pour dire le legs inestimable des génies américains de la musique au patrimoine du XXe siècle.

La littérature eut elle aussi ses manières de donner de la voix et faire entendre que le Noir américain est une construction du Nouveau Monde. Elle n’aura de cesse de tendre aux États-Unis un miroir brisé pour contempler une histoire polarisée par la « Question noire ». De Maya Angelou à Toni Morrison, Charles Chesnutt, Ralph Ellison, W.E.B. Du Bois, Chester Himes, Zora Neale Hurston, James Baldwin, Alice Walker, Richard Wright parmi beaucoup d’autres, l’esclavage, la ségrégation, le racisme endémique et son chapelet de discriminations étendues aux domaines sociaux, éducatifs et économiques visant la minorité noire ont continûment reflué sous la plume des grands écrivains américains.

Et le cinéma dans tout ça ? L’hégémonie d’Hollywood entérina une mise à l’écart des Noirs, les rendant plus minoritaires et marginaux encore sur les écrans qu’ils ne l’avaient toujours été dans une société qui les priva longtemps de droits. Carrément refoulé, diffamé par le flou de l’arrière-plan ou asservi au raccord du franchissement de porte, il fallait encore montrer patte blanche pour trouver une simple place de domestique dans la maison hollywoodienne. Le cinéma américain est d’abord voué à la fabrique de héros blancs, mue par l’idée d’offrir à la majorité dominante des modèles de fiction où elle reconnaît sa vie, la rêve, l’idéalise. A contrario, elle n’offrira longtemps des Noirs qu’une représentation caricaturale, folklorique et paternaliste, pour ne pas dire raciste. Déjà Naissance d’une nation (1915) de D.W. Griffith, dont le retentissement fut sans pareil, avait certes marqué la naissance du cinéma comme langage mais en la plaçant sous le sceau d’une idéologie boueuse et anti-Noir. Les personnages de couleur y sont pour la plupart joués par des Blancs grimés et leurs comportements répartis entre une docilité infantilisante et une odieuse perfidie morale et sexuelle. La réalisation du destin national, l’unification du Sud au Nord, n’y sont rendues possibles que par l’intervention salvatrice du Ku Klux Klan face à la menace d’un péril noir. L’Amérique semblait recouvrer cohésion, uniformité et un avenir sur le dos des Noirs…

Jérôme Baron

Lire la suite

Jamais le cinéma hollywoodien n’a, concernant la situation des Noirs américains, vraiment remis en cause l’ordre établi. Et l’on peut sans peine pointer les effets d’une telle résignation, allant du refoulement à la politique de l’autruche, d’un inconciliable embarras à une indignation sincère visant à corriger une carence ou une déformation dans les représentations livrées des Noirs américains au cinéma comme c’est le cas dans un large spectre de films : Devine qui vient dîner ce soir, Stanley Kramer, 1967 ; Le Lys des champs, Ralph Nelson, 1963 ; Sounder, Martin Ritt, 1972 ; Mississippi Burning, Alan Parker, 1987 ; La Couleur pourpre & Amistad, Steven Spielberg, 1985, 1997. Pour autant, cela n’a jamais justifié la qualité des films.

La stratégie de conquête du cinéma américain reste caractérisée par un processus de domestication de la majorité (au rang de laquelle figure l’élite) et une conception du politique essentiellement donnée comme une lutte de pouvoir et de l’individu comme produit de déterminations sociales. Les studios, portés par cette croyance, légitimés par le succès de la formule, ignorent longtemps les Noirs en tant que public désireux de reconnaître quelque chose de lui-même, d’une culture qui pourrait être la sienne dans les films. Tenant pour acquise l’idée que les spectateurs sont d’abord motivés par le désir d’être captivés par une histoire, le public noir assiste comme le reste des Américains au règne sans partage des héros blancs, suspendu aux exploits de Tarzan il ne semble longtemps avoir eu pour seul contrechamp que la case de l’Oncle Tom.

Pourtant, il y a bien eu à toutes époques des talents afro-américains et des ambitions chez des cinéastes, des acteurs, des scénaristes pour faire émerger une expression de l’histoire et de la culture noires au cinéma. La récente et foisonnante actualité du cinéma noir américain dont nous avons tous été les témoins directs a suscité que renouions à notre tour avec une vocation pionnière du Festival des 3 Continents, nous reconnectant à travers une quarantaine de films à un siècle d’une histoire encore mal connue. Cette anthologie offre en quelque sorte une opportunité de remettre en perspective l’émergence insoupçonnable d’une nouvelle génération de réalisateurs synchrone des deux mandats de Barack Obama à la présidence des États-Unis. Le Majordome et Precious de Lee Daniels, Twelve Years a Slave de Steve McQueen, Moonlight de Barry Jenkins, les succès planétaires de Get Out de Jordan Peele et de Black Panther de Ryan Coogler ou du récent BlacKkKlansman de Spike Lee, ont été parmi beaucoup d’autres les emblèmes de cette vitalité reconquise du cinéma des Noirs. Au total pas moins de 165 films « noirs » ont été réalisés entre 2009 et 2016. S’il y a pu avoir un effet Obama sur le cinéma, son impact semble bien être plus diffus lorsqu’on ajoute à cette constellation inédite du nombre de films signés par des cinéastes noirs ceux réalisés par des Blancs traitant de ce sujet obliquement comme Lincoln de Steven Spielberg, ou frontalement comme dans Django Unchained de Quentin Tarantino, Detroit de Kathryn Bigelow, Loving de Jeff Nichols, Green Book de Peter Farrelly… Ce ralliement sans mot d’ordre contribue à la formation d’un horizon inédit où le spectre d’une Amérique blanche raciste est regardé à l’échelle d’une histoire revisitée (esclavage, ségrégation, luttes pour les droits civiques, violences policières) par des expressions cinématographiques désormais éloignées des références de la période Blaxploitation des années 1970 aussi bien que de celles des films New Jack et leur corollaire vingt ans plus tard.

Cette anthologie se donne d’abord pour priorité de valoriser les œuvres de cinéastes noirs américains dont les enjeux de découverte et de reconnaissance débordent le cadre de la seule cinéphilie. Néanmoins, nous n’avons pas voulu exclure, pour les années 1960 en particulier, de pallier le déficit de films réalisés par des Noirs à cette période en accueillant les gestes significatifs à bien des égards de quelques cinéastes blancs. Il en va ainsi pour Mirage de la vie (1959), chef-d’œuvre bien connu de Douglas Sirk, où tout est rendu si vrai d’être factice que même sur ce front des apparences qu’est la color line –elle sépare ici une mère de sa fille qui veut se faire passer pour blanche– le cinéaste travaille l’ambiguïté avec une subtilité et une émotion inégalées. Les cas de Nothing But a Man et The Cool World sont différents. Le premier, film de Michael Roemer, est quasiment inconnu et constitue une des œuvres les plus achevées sur la condition ouvrière noire du cinéma de fiction américain. Celui de Shirley Clarke après The Connection, et avant bien d’autres, est un jalon essentiel dans l’œuvre d’une cinéaste qui porta à la communauté noire et à sa culture une attention passionnée et prolongée.

De manière incontournable, notre point de départ sera constitué d’une sélection de race films réalisés entre le début des années 1920 et celui des années 1940. Ces films empruntent le plus souvent comme chez Oscar Micheaux (surnommé « le père du cinéma noir indépendant ») et Spencer Williams les voies du mélodrame pour s’adresser à un public exclusivement afro-américain, celui du temps de la ségrégation et des premières vagues de migrations vers le Nord. Un nombre limité de race films a pu être sauvé de la disparition. Produits par des Blancs et des Noirs, pour la plupart réalisés par des Noirs, ils sont les seuls témoins cinématographiques de l’expérience afro-américaine de la première moitié du XXe siècle.

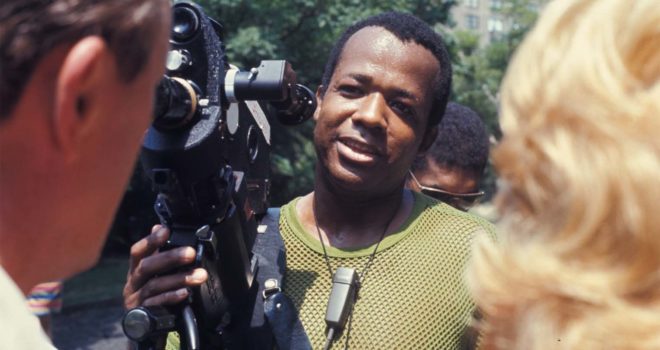

De la fin des années 1960 jusqu’au premier tiers des années 1980, le cinéma noir vit une de ses périodes de création les plus intenses. L’origine de cette éruption est à chercher comme le précisait Serge Daney dans le catalogue de la première édition du Festival 3 Continents, dans la dimension «inséparable de deux faits bruts» : la politisation de la communauté noire aux croisements du Mouvement pour les droits civiques et du Black Panther Party, et l’ouverture inédite d’une industrie du cinéma américain en pleine crise à l’opportunité d’intégrer ce qu’elle avait jusqu’alors refoulé. Serge Daney précise : « C’est pourquoi l’émergence de ce cinéma afro-américain eut deux visages : le commercial [la Blaxploitation] et l’indépendant » (représenté dans notre programme par un ensemble de films essentiels émanant d’un côté de la LA Rebellion issue de UCLA, de l’autre des œuvres défiant catégories et attaches comme ici exemplairement celles de William Greaves, Bill Gunn, Melvin Van Peebles, Fronza Woods et Kathleen Collins).

Le début des années 1990 fut un autre moment marquant dont on peut assurément dire aujourd’hui qu’il fut une étape décisive de l’intégration des cinéastes noirs au cinéma américain contemporain. Spike Lee demeure après trente ans la figure de proue de ce basculement qui correspond aussi à l’assimilation incompréhensiblement tardive au star system hollywoodien (si l’on excepte «les cas Sydney Poitier et Harry Belafonte») de nombreux acteurs qui nous sont de longue date familiers : Eddie Murphy, Morgan Freeman, Denzel Washington, Whoopi Goldberg, Forest Whitaker, Will Smith ou de Halle Berry seule actrice noire récompensée (en 2002) par l’Oscar de la meilleure actrice.

Quinze ans après le ghetto de Killer of Sheep (1977) de Charles Burnett, celui des films des frères Hughes, de John Singleton ou d’Ernest R. Dickerson substituait au blues de Stan l’équarisseur une version désormais furieuse de la colère urbaine dont le rap était l’étendard. Filmant la microsociété du ghetto à la dérive à plus de vingt années de distance des émeutes de Watts, la rage s’était faite fratricide, la musique et les images une manière de revendiquer un mode de vie opposant au modèle de réussite blanc dont une large part de la jeunesse noire restait exclue, les signes d’une richesse exubérante, provocatrice, et un « sexuellement décomplexé » faisant passer les comportements rebelles et contestataire de la Blaxploitation pour des bravades. Des films du ghetto étaient aussi nés une autre forme de contre-culture et un mode de revendication. Ils ont préparé l’émergence de ces années récentes.

Ce Livre Noir du cinéma américain entreprend de raconter une histoire que les films rassemblés comme autant d’écarts et de marges ouverts au regard et à la pensée permettront de combler. Ils sont sa raison d’être.

Jérôme Baron

En 1979, Serge Daney, alors rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, apportait son concours à la programmation d’une première rétrospective de cinéma noir américain. Quarante ans plus tard, les liens entre la revue et le festival sont restés indéfectibles. Il nous est apparu naturel aux uns et aux autres d’inclure comme témoignage de cette longue affinité des textes extraits du n° 738 de novembre 2017, qui a consacré un large dossier aux cinéastes noirs américains, en accompagnement des films de la présente rétrospective. Nos remerciements vont à Stéphane Delorme et Jean-Philippe Tessé, ainsi qu’à Camille Bui, Cyril Béghin, Joachim Lepastier, Stéphane du Mesnildot et Hugues Perrot.