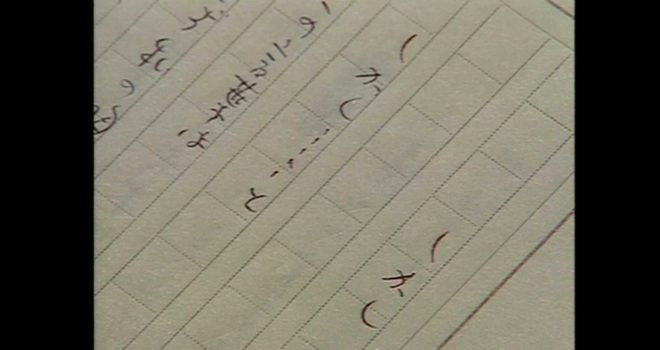

Nobody Knows (Dare mo shiranai) de Hirokazu KORE-EDA © trigon-film

La découverte du cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda en France remonte au milieu des années 90. Maborosi (1995) puis After Life (1998), montrés à l’époque au Festival des 3 Continents, le second récompensé par une Montgolfière d’or, établissent la renommée du cinéaste. Peu après, Distance (2001) et Nobody Knows (2004) sont sélectionnés en compétition à Cannes. Au fil des sorties, le public français tisse un lien de fidélité avec ce cinéaste dont les films dressent un portrait nuancé de la société japonaise. Le lien se renforce encore avec l’accueil d’Une affaire de famille (2018), Palme d’or à Cannes en 2018. À la veille de la sortie des Bonnes Étoiles (7 décembre), nous aurons le plaisir de parcourir cette œuvre et d’en découvrir sa part documentaire, à travers des films inédits ou méconnus. Hirokazu Kore-Eda sera présent à Nantes du 25 au 27 novembre 2022.

Un couple qui vit de vols à l’étalage recueille en toute illégalité une petite fille, et dans les marges – mais en plein cœur – de la capitale japonaise se déplie sous nos yeux le bonheur bricolé d’une famille de voleurs-squatteurs : en 2018, la Palme d’or pour Une affaire de famille est venue couronner l’évidente maturité d’un cinéaste devenu l’un des plus aimés et des plus familiers, notamment du public français, par l’hospitalité de ses films et de son regard. Alors que nous arrive prochainement en salles Les Bonnes Étoiles, cette rétrospective doit permettre d’approfondir et d’éclairer d’un jour nouveau cette aventure au long cours aux côtés d’Hirokazu Kore-eda. À Nantes, elle aura commencé en 1995 avec la découverte de Maborosi, son premier film de fiction, puis avec la Montgolfière d’or remise à After Life (1998), la deuxième réalisation de Kore-eda pour le cinéma.

Tout un pan de son œuvre demeure en effet non vu, presque inconnu de nos écrans : à sa sortie de l’université Waseda à Tokyo, Kore-eda (né en 1962) commence par travailler à la télévision japonaise (pour la compagnie de production TV Man Union), qui connait, selon lui, la fin d’un âge d’or. Kore-eda, marqué par certains programmes documentaires de sa jeunesse, a la chance de rencontrer quelques producteurs et directeurs de programmes qui perpétuent cette ambition. Au début des années 90, mu par une intense et féconde curiosité, il réalise donc ses premiers films en partant à la rencontre de ses compatriotes : la veuve d’un fonctionnaire de la santé publique dont le suicide l’interpelle (However…), des enfants qui réalisent une expérience en élevant une vache dans leur école (Lessons from a Calf), l’homme gay qui, le premier au Japon, a annoncé publiquement avoir contracté le VIH et vit alors ses derniers mois (August Without Him). C’est un secret encore trop bien gardé que l’on trouve, dans ces documentaires pour la télévision, les premiers personnages d’enfants de toute son œuvre, les premières et profondes évocations du deuil et du souvenir ou même un fulgurant drame familial (Without Memory). S’ils éclairent assurément l’œuvre de fiction et sont une précieuse clé d’entrée, il ne s’agit pas d’apposer platement l’une à l’autre deux périodes, deux pratiques du cinéma (d’ailleurs largement concomitantes). Bien plus que des esquisses, beaucoup de ces premiers films sont, d’abord, des merveilles d’écriture et d’invention. Surtout, c’est l’ensemble de son œuvre qui constitue, de manière entrelacée, un pénétrant portrait du Japon et des Japonais – les Japonais moyens et tout un peuple pauvre, tous les « John Doe » de l’archipel nippon – hommes, femmes et enfants de tous âges, familles, écoliers, cadres, fonctionnaires, individus en marge ou à l’abandon, parfois criminels au regard de la loi ou « héros » ordinaires de faits divers. « Un pays au cœur » : c’est à la fois un regard qui porte loin et droit au cœur de ce pays, et la dimension intime des relations de Kore-eda avec des sujets qu’il porte en lui. Même quand il regarde l’administration (peu le font vraiment), Kore-eda s’intéresse à des individus, et saisit des dysfonctionnements à travers les manifestations d’une histoire humaine. Il s’agit souvent dans son cinéma, pour une poignée de ces individus, de trouver ou retrouver la forme d’une vie en commun. Entrelacés également sont donc les soubresauts intimes, l’exploration des rapports familiaux et de ces petites communautés, et un regard sur la société. La caméra est « un outil pour rencontrer le monde », et cet œil qui sonde l’extérieur a son nerf enraciné dans une sensibilité dont les obsessions, par définition, demeurent : Kore-eda ne cesse d’observer le monde autour de lui et injecte en retour sa hantise de la séparation, de la mémoire et du temps. On est saisi alors par la précarité bouleversante du bonheur partagé.

Comme Ozu auquel on le compare souvent (bien qu’il s’en défende), Kore-eda voit que l’essentiel se tient dans l’ensemble des petites choses qui font dire de notre quotidien qu’il est aussi notre vie – souvent il en montre l’ébranlement, qui mène parfois à sa réinvention : les films échappent au sordide en montrant plutôt, comme dans Nobody Knows ou Une affaire de famille, ce qui circule d’amour et d’imagination entre les personnages – ses films empreints de la plus dure réalité sociale sont parfois de brèves utopies. À l’inverse, il n’est pas difficile de constater que la douceur, la délicatesse de ses films côtoient souvent une forme d’âpreté ou de violence, de tristesse ou de cruauté. Les gestes du quotidien et de la vie en commun, la lumière, les objets, les lieux où habitent les personnages, lieux qui ne sont jamais indifférents, constituent la véritable trame de mise en scène. Un film comme Notre petite sœur en est l’exemple lumineux mais c’est aussi de cette manière qu’on verra le mieux Tel père, tel fils– ode à l’ordinaire révélé par une situation extraordinaire. Les deux termes, chez Kore-eda, sont bien souvent les deux pendants d’une même façon d’envisager la vie.

D’un film à l’autre, d’un environnement de production à un autre, d’un « genre » à l’autre, Kore-eda met à profit ses questionnements, dans un esprit de décloisonnement. Fiction et documentaire se nourrissent l’un l’autre, voire s’hybrident comme dans After Life, mais le cinéaste s’autorise également des incursions dans le film de samouraï ou de fantômes : Hana, jamais sorti en France, ou The Days After, réalisé pour la télévision, autres films secrets de sa filmographie. Expérimentateur discret, Kore-eda ne cesse de remettre son art sur le métier : c’est ce que révèle la lecture de son livre (Quand je tourne mes films, Atelier Akatombo, 2019), passionnant par l’honnêteté et la simplicité mêmes de sa démarche, qui suit le fil de ses réalisations et les montre comme autant d’occasions de remises en question, d’approfondissements et de surprises, relatant aussi des enjeux qui appartiennent à la production ou la diffusion des films. Il y a un généreux esprit de transmission chez Kore-eda, et il n’est pas étonnant de le voir militer aujourd’hui, aux côtés de Nobuhiro Suwa ou Kōji Fukada, pour la création d’un centre national du cinéma japonais, sur le modèle (toujours à défendre…) du CNC français.

Dernier point, enfin : comme il filme toute une foule diverse d’individus réels ou fictionnels, Kore-eda est un formidable directeur d’acteurs, de tous âges et de toute expérience. Se dessinent des relations de travail privilégiées (Kirin Kiki, Lily Franky…) autant qu’un art du casting collectif (inoubliables « familles » composées de toutes pièces). Aucun dogme en la matière, puisque le réalisateur n’a cessé de faire évoluer sa méthode, de l’improvisation contrôlée à l’écriture minutieuse : seule compte la liberté de l’œuvre, le fourmillement de vie qu’elle doit parvenir à évoquer. A l’écoute de son film comme de ses interprètes, ces derniers le lui rendent bien, redoublant de créativité et de confiance.

Jérôme Baron & Florence Maillard